皆さんは「インバータ」という言葉をご存知ですか?

一般の方で直接触ったことがある人は少ないため、「初めて聞いた」という人が多いかもしれません。

しかし、インバータは私たちの周りにあるたくさんの装置の中で使われており、私たちの生活を支える縁の下の力持ちのような存在なのです。

そんな現代社会に欠かすことのできないインバータですが、実はノイズの発生源にもなるという厄介な性質を持っており、様々なトラブルを引き起こしています。

この記事では、インバータの構造からノイズが発生する仕組み、そしてインバータを上手に使うためのノイズ対策の方法を詳しく解説します。

インバータとは

インバータとは、主にモータの回転する速さをコントロールするための装置です。

交流の電気で動くモーターが回転する速さは、電気の周波数に比例します。周波数を高くするとモーターの回転が速くなり、逆に周波数を低くするとモータの回転が遅くなります。

しかし、発電所から供給される電気の周波数は通常50Hz、または60Hzで固定されているため、モータの回転速度をコントロールするには何らかの仕組みが必要です。

その仕組みにはいくつかの種類がありますが、トランジスタなどの電子部品を活用するインバータは、他の方法と比較してモータの速度を効率よくコントロールすることができ、機器の軽量化・小型化に役立ちます。

インバータを使用するメリット

インバータを使用するメリットは以下の通りです。

- モータが必要とする最小限の電気を供給することで、省エネルギー化できる

- モータのスタートとストップをスムーズに行うことで機械の衝撃や振動を小さくすることができる

- モータの動きを細かくコントロールできる

インバータが使われている場所

インバータは家電製品から産業機械まで、幅広く使われています。

農場・牧場:換気扇、集塵機、給水ポンプなど

浄水場・下水処理施設:ポンプなど

商業施設:エレベータ、ビル空調、立体駐車場、換気扇など

製造工場:ベルトコンベア、クレーン、包装機械、工作機械など

インバータの種類

インバータはその動作の仕組みによりPWMインバータとPAMインバータの2種類に分かれます。

PWM(パルス幅変調)インバータ:インバータ回路のスイッチをON/OFF制御し、パルス幅を変えることで任意の周波数を出力し、モータの速度を制御する。産業用機械などで広く使われている。

PAM(パルス振幅変調)インバータ:インバータ回路に供給する直流電圧そのものを変化させることでモータの速度を制御する。主に家電製品で使われている。

PAMインバータはノイズをほとんど出さず、ノイズ対策の必要性があまりありません。

この記事ではPWMインバータのノイズ対策の方法を紹介します。

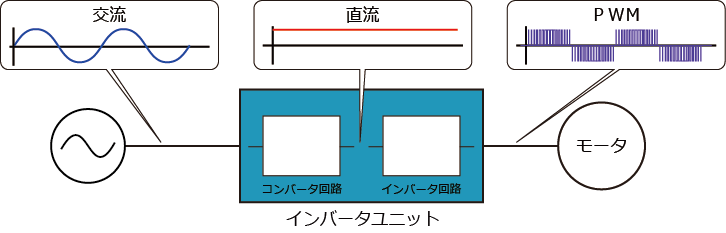

PWMインバータの構造

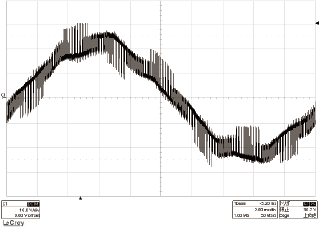

コンバータ回路とインバータ回路からできているPWMインバータは、パルス幅を変調させることで任意の周波数の交流電気を作ります。

まず、コンバータ回路で交流の電気を直流の電気に変換。

次にインバータ回路で半導体スイッチがON/OFFし、短冊状の幅が異なるパルスを発生させます。この幅の異なるパルスの一定の時間あたりの平均電圧の波形が正弦波のようになります。

PWMインバータでノイズが発生する仕組み

PWMインバータは便利な一方で、ノイズを発生させる原因になる場合もあります。

PWMインバータから発生するノイズには高周波ノイズと高調波があります。ここでは高周波ノイズを中心に解説します。

高周波ノイズとは、一般に周波数が10kHz以上のノイズを指します。電子機器の動作に多大な被害を与える非常に厄介な外乱の要因です。

接点の開閉時やスイッチング電源などの動作に伴い発生することが多く、「開閉サージ」や「スイッチングノイズ」などと呼ばれることもあります。

PWMインバータは半導体スイッチを繰り返しON/OFFすることで直流の電気からパルスを作り出します。このパルスの立ち上がり/立ち下がりで高周波ノイズが発生しやすいです。

発生したノイズが伝導ノイズや放射ノイズとして周囲に流出した結果、様々なトラブルの原因になることがあります。

トラブルの例

インバータで発生したノイズは、様々な場所でトラブルを引き起こします。

- ロボットや装置などが誤動作や異常停止を起こす。

- 突然、漏電ブレーカが落ちる。

- 計測データが異常な数値になる。

- 音響機器から雑音が発生する。

- 検査機が正常な製品を不良品と誤判定する。

インバータのノイズの伝わり方

インバータの内部で発生したノイズは、周囲の機器(被害装置)に伝わることにより様々なトラブルを引き起こします。ノイズが伝わる径路は、インバータと被害装置の位置関係や、被害装置の種類、配線の仕方など様々な要因により変化します。

どのような径路でノイズが伝わるのかを理解し、それぞれの径路に合わせた対策を行うことによりトラブルを確実に防止することが可能です。

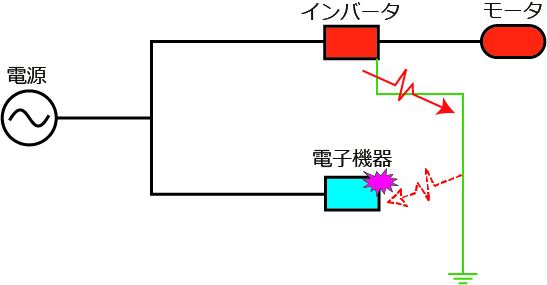

電源ケーブルを伝わる例

ケーブルを通して周囲に伝わるノイズをラインノイズ(伝導ノイズ)といいます。

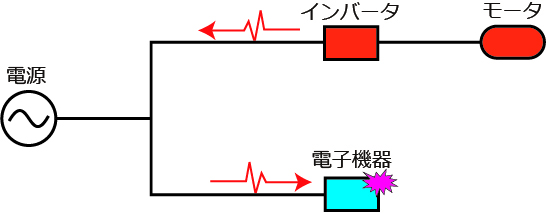

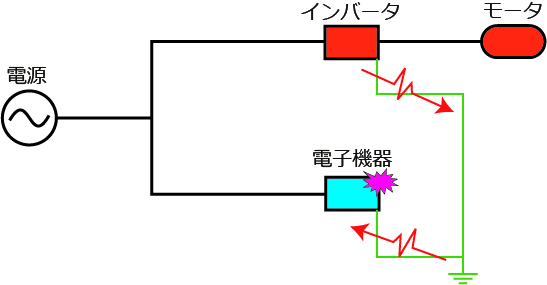

例えば、インバータと被害装置を同じ電源系統に接続して使用している場合。

インバータで発生したノイズが電源ケーブルを通じて被害装置に伝わった結果、トラブルを引き起こす可能性があります。

アースへ伝わる例

一般的に、インバータとモーターは漏電による感電を防止するために接地(アース)に接続されています。

いくつかの条件が重なると、接地を介してノイズが被害装置に伝わり、トラブルに発展してしまうことがあります。

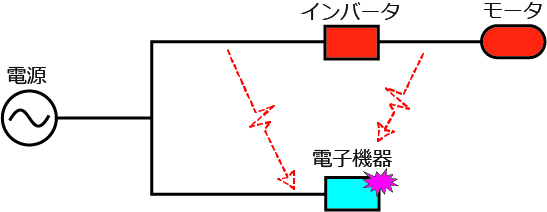

放射する例

ノイズは通常ケーブル内を伝わりますが、いくつかの条件がそろうと空間を飛び越えてノイズが伝わってしまうことがあります。これを放射ノイズといいます。

また、ラインノイズと放射ノイズは表裏一体の関係です。放射ノイズによるトラブルを確実に防ぐためには、ラインノイズへの対策も必要になります。

インバータのノイズ対策

インバータのノイズ対策にはいくつかの方法があります。より効果的な対策を講じるためには、それぞれのメリットやデメリット、注意点について理解を深めることが大切です。

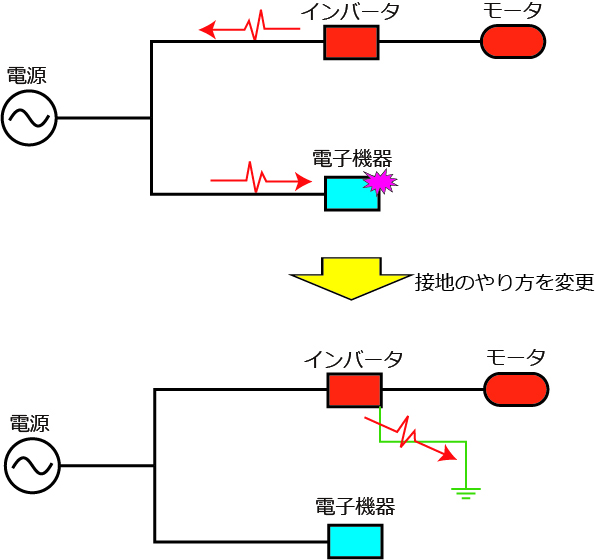

接地の変更

ノイズ対策を紹介する記事の中には、接地の方法を変更し、電源ケーブルを流れるノイズを接地に迂回させる、という方法を紹介するものもあります。

例えば図7では、インバータで発生したノイズが電源ケーブルを通じて電子機器に伝わった結果、トラブルが起きています。

このような時に用いられる手法の1つが、インバータの接地方法の変更です。ノイズを接地に迂回させることで電源ケーブルへ流れなくなり、電子機器のトラブルが改善されることがあります。

しかし、接地を変更するというやり方には注意すべき点が多く存在します。

接地の方法を変更する際の注意点

実際に接地の方法を変更する際の注意点は以下の二つです。

アース線(接地線)のインピーダンスが低くなっているか

アース線のインピーダンスが低くなっているかを確認しましょう。

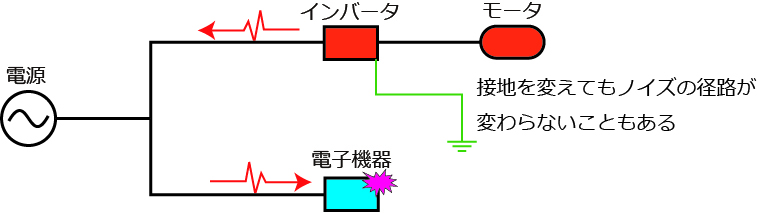

ノイズが接地に流れるかどうかはノイズの周波数や、インバータと接地をつなぐアース線のインピーダンスにより変化します。そのため、接地の方法を変えてもノイズの径路が変わらず、トラブルが改善しないことがよくあります。

インピーダンスとは、交流の電気における電流の流れにくさを示す数値です。

この数値が小さいと電流が流れやすく、反対に数値が大きいと流れにくくなります。

そのためノイズを接地に流すには、アース線および接地の両方のインピーダンスをできるだけ小さくする必要があります。

ここで注意が必要なのは、インピーダンスが持つ、周波数の数値により変化する特性です。50/60Hzではインピーダンスが小さくなっていても、10kHz以上の高い周波数ではインピーダンスが大きくなる場合があります。そのため、高い周波数でもインピーダンスが小さくなるようにする必要があります。

またインピーダンスの測定には、専門の機材と知識が必要です。

アース線から放射ノイズが出ていないか

放射ノイズは電源ケーブルからだけではなく、アース線からも出てしまうことがあるため、十分に注意しましょう。

このように、ノイズ対策として接地の方法を変更するというやり方には、注意すべき点が多く存在します。そのため、実際に対策を進める場合は、専門家のサポートを受けながら進めるのが望ましいでしょう。

ノイズフィルタ

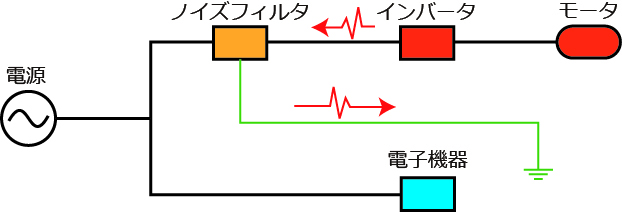

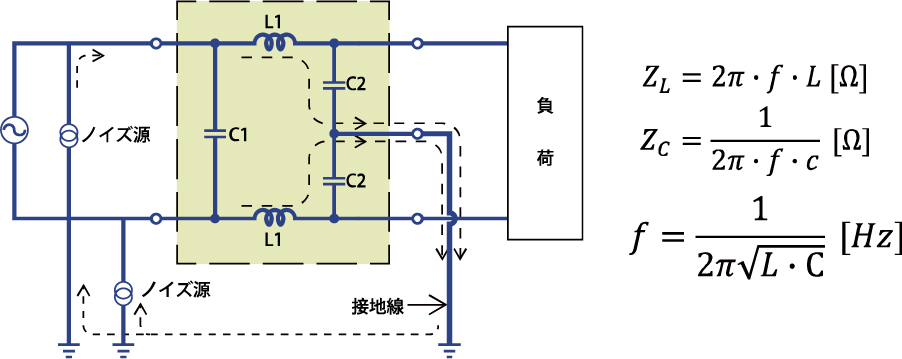

電源ケーブルを流れるラインノイズ用の対策製品の一つにノイズフィルタ(LCフィルタ)があります。

ノイズフィルタとはローパスフィルタの一種で、電源ケーブルを通るノイズを接地に迂回させ機器を守ることを目的に使用されるものです。

図10では、インバータの受電側にノイズフィルタを取り付けることで、発生したノイズを接地に迂回させ、電子機器を保護しています。

ノイズフィルタを使用する際の注意点

ここでは、ノイズフィルタを使用する際の注意点を紹介します。

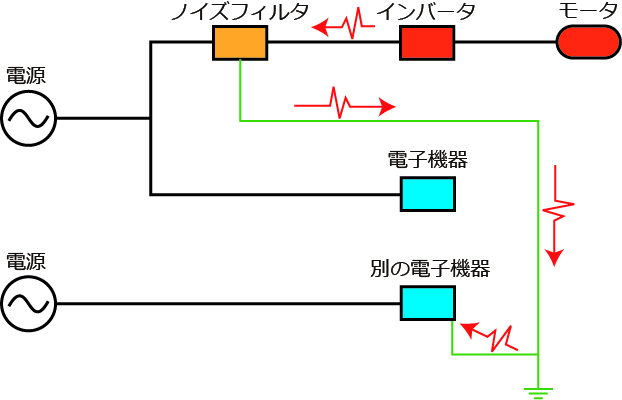

別の電子機器に影響を与えていないか

別の電子機器に影響を与えていないかを確認しましょう。

使用環境によっては接地に迂回させたノイズがコモンモードループにより別の機器に伝わってしまうことがあります。そのため、ノイズフィルタを使用する際は他の機器に影響を与えないか十分な注意が必要です。

ノイズフィルタの特性とノイズの周波数帯域が一致しているか

ノイズフィルタの特性とノイズの周波数帯域が一致しているかを確認しましょう。

一般的に、ノイズフィルタは対応する周波数帯域が狭いため、双方の周波数帯域が一致しないと期待した効果が得られません。

以下は、よくある失敗事例の一つです。

インバータで発生したノイズが原因で電子機器にトラブルが起きたので、ノイズフィルタを装着した。しかし、インバータで発生したノイズの周波数が100kHzなのに対し、今回使用したノイズフィルタの特性は10MHz用であったためあまり効果が無かった。

上記のように、ノイズフィルタを取り付けても周波数が合っていなければ、ノイズは十分に抑えられません。それどころか、機器の動作に悪影響を及ぼす可能性も。こうした問題を防ぐためにも、フィルタ選定時には周波数帯域の適合性を確認する必要があります。

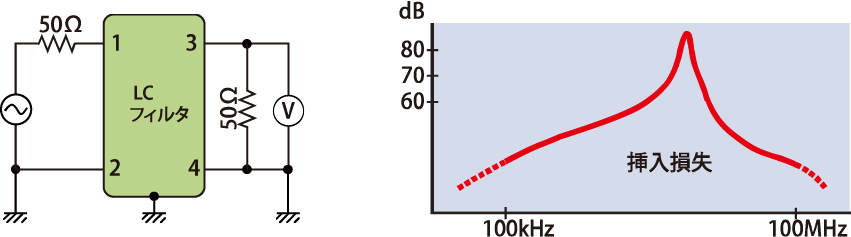

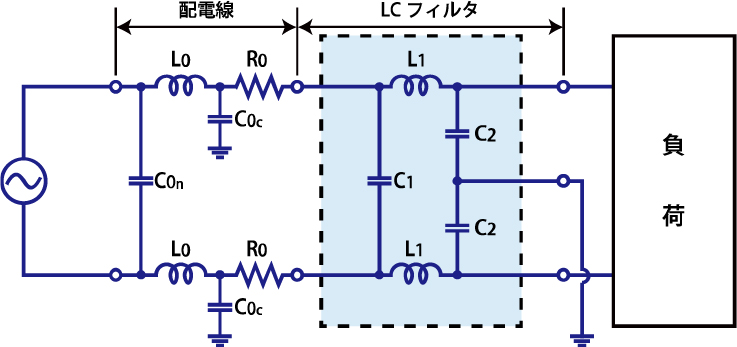

ノイズフィルタと配電線などのL・C成分が合成されていないか

ノイズフィルタと配電線などのL・C成分が合成されていないかを確認しましょう。

一般的にノイズフィルタとは、L(インダクタ)とC(キャパシタ)の共振を利用してノイズを抑制する装置のことです。ノイズフィルタを製作する際は、LとCの値が狙った周波数のノイズに対して効果を発揮するよう設定を行います。

一方で、ノイズフィルタを取り付ける機器や配電線自身にもLとCの成分があり、ノイズフィルタの特性に影響を与えてしまうことがあります。

図14ではノイズフィルタと配電線のL・Cが合成されたことで、ノイズフィルタの特性が変化しています。このような現象が起こると、フィルタを装着しても、期待した効果が得られなくなるので、十分に注意しましょう。

《ノイズカットトランス™️》

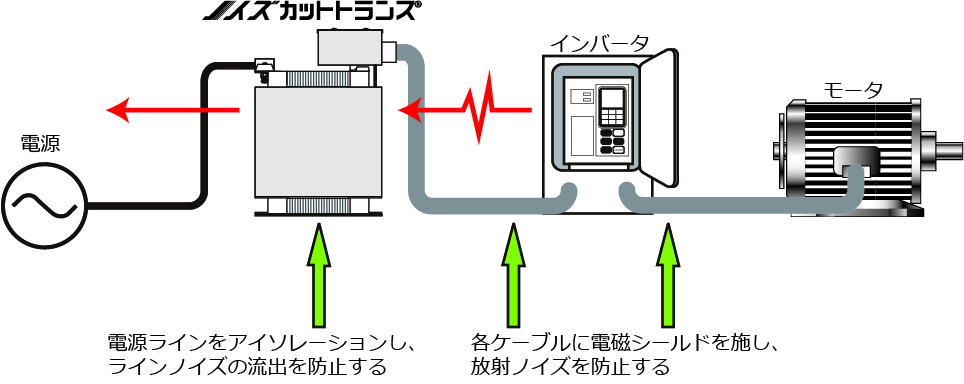

インバータで発生したノイズは、様々な径路を介して周囲の機器に影響を与えます。

トラブルを確実に防止するためには、ノイズが周囲の機器に伝わらないように「封じ込める」必要があります。

電研精機研究所の《ノイズカットトランス™️》は、10kHzから数GHzという幅広い周波数帯域のノイズを分離・絶縁することが可能です。インバータの電源ラインに装着することで、ノイズが電源ケーブルを通して周囲に流出するのを防ぎます。併せて《ノイズカットトランス™️》とインバータの間およびインバータとモータの間のケーブルを隙間なくシールドし、ノイズが放射するのを防止します。

《ノイズカットトランス™️》を使用する際の注意点

《ノイズカットトランス™️》のデメリットは、負荷機器の容量が大きい場合に費用が高額になりやすい点と、ある程度の設置スペースが必要になるという点です。

関連ページ:《ノイズカットトランス™️》製品一覧

まとめ

インバータを使う上でノイズ対策は欠かせません。現場の状況や影響範囲などにより、対策方法も基本的な手法から、専門的な技術や知識を必要とする複雑なものまでさまざまな手法が存在します。まずは装置や配線の仕方に問題がないか、確認するところから始めましょう。

要因が複雑に絡み合うケースも珍しくないため、対策には専門家のサポートが必要となることもあります。

1960年に創業した電研精機研究所は、ノイズ防止技術のパイオニアとして国内外への製品導入をサポートしております。インバータのノイズに関するお悩みはぜひお気軽にお問い合わせください。